Cuando la falta de memoria y de documentos impide explicar los procesos sociales.

Si un grafiti es una irrupción de la escritura en un lugar no legítimo, como dice la profesora Leila Gándara en su libro titulado Graffiti ( Eudeba, 2020), o como lo define el diccionario de la RAE, “sin autorización en lugares públicos”, ¿qué es entonces una pegatina?, ese “adhesivo pequeño que lleva impreso un texto o una imagen” o ambas, nos permitimos añadir al diccionario.

Una pegatina es lo que te dan cuando vas a una manifestación, cuando participas en tu asociación de vecinos reivindicando para tu barrio alguna mejora. También cuando promocionas el ocio del grupo al que perteneces, o cualquiera de los ejemplos que puedes recordar. Pero siempre como elemento portador de mensaje, reivindicación o lema, que busca, en lo efímero de su soporte, trascender a los media, donde su mensaje nunca llegará. Una pegatina refleja la actividad de un grupo, con una intencionalidad: es un documento.

Hablemos de pegatinas. Sabéis que llevamos más de 10 años empecinados en digitalizar para su conservación aquella documentación que puede ayudar a explicar procesos sociales del pasado siglo XX en Cantabria y que por su pequeñez todavía no han sido tenidos en cuenta, por lo que corren el riesgo de desaparecer, con lo que conlleva de pérdida de información. Y pegatinas hemos recopilado unas cuantas.

Siempre que accedemos a las diferentes colecciones en las que se clasifican los fondos ya digitalizados una pegatina llama la atención, una en concreto. No ha sido seleccionada por nosotros. Simplemente el sistema de archivo y posterior publicación web, por alguna razón, la seleccionó en su día para que aparezca ahí, como representación de la categoría ecologismo y es la imagen que encabeza, además, toda la categoría.

Así que tarde o temprano tenía que ocurrir. Un día decidimos profundizar. Tirar del hilo que conecta la curiosidad con nuestro interés. Veamos: Salvemos las marismas del Asón. Firmada por el Grupo Ecologista Costa Esmeralda, GECE. Con un dibujo de Carlos de 1984 y un extraño texto, para ser una pegatina, donde aparece el Excmo. Ayuntamiento de Laredo.

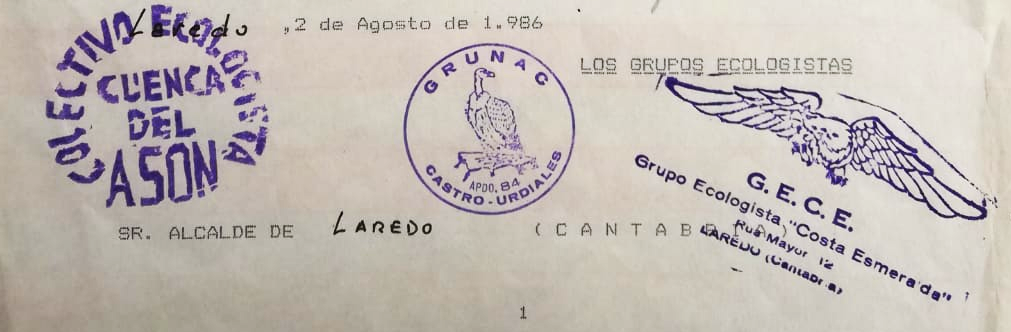

En el archivo municipal no tienen esa pegatina. Lo que si tienen es una petición al alcalde de Laredo, realizada en agosto de 1986, para la paralización de unos rellenos en Colindres, en las marismas. Por cierto, el año 1986 fue declarado año internacional para la protección de las zonas húmedas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. El escrito en cuestión está firmado por tres organizaciones: el colectivo ecologista Cuenca del Asón, GRUNAC de Castro Urdiales y nuestro GECE. La contestación fue sencilla: Laredo no es Colindres.

En este caso, la atención no la prestaremos al asunto del documento, sino al nuevo dato que aparece en el escrito: el sello de ese grupo GECE. También aparece una dirección. Buen dato para seguir tirando del hilo. Y ahí se termina el hilo. Más bien se corta. Nadie sabe nada de él, porque era una persona, con nombre y apellidos, que no pondremos aquí, pero que ya nadie recuerda en el vecindario. No podemos solicitar una entrevista para que contara las vicisitudes de ese grupo. ¿Quién fue Carlos? el autor del dibujo. ¿Cuánto duró ese grupo? ¿Por qué se formaron? ¿Cuántos y quiénes eran? Y ya puestos ¿Hicieron más pegatinas? Buscando podemos encontrar un par de referencias a una Federación Ecologista de la Zona Oriental, en el número 5 de Anjana, pero las preguntas siguen sin poder responderse. Y releyendo nuestra propia reconstrucción de los orígenes del movimiento ecologista en Cantabria no solo encontramos más pegatinas, sino el contexto de efervescencia reivindicativa, la creación, fusión y desaparición de grupos diferentes, etc. Pero no conseguimos avanzar. Es lo habitual en estos hilos, se cortan de forma abrupta. Y es imprescindible asumir el fracaso. Asumir la certeza de que no sabremos más.

Sellos de los grupos ecologistas del Asón y Castro Urdiales

Vale. Ahora volvamos al principio, las pegatinas. Feli Sanz, siendo directora de la biblioteca de Bidebarrieta escribía sobre el proyecto de un archivo documental del movimiento ciudadano de Bilbao:

“Estos movimientos ciudadanos, en definitiva, han formado parte de la historia de la ciudad y, por tanto, toda la documentación producida por ellos o en torno a ellos -libros, revistas, boletines, folletos, carteles, fotografías, etc., constituye una fuente de valor inestimable para el estudio de la historia local, para los Investigadores y para los ciudadanos en general. Sin embargo, […] gran parte de esa producción no ha sido recogida de forma sistemática y corremos el grave riesgo de perderla.”

Esto lo tenemos claro, pero habla de tipos de documentos en su detalle, sobre los que no reparamos en cuanto a su valor documental, y no solo hablamos de pegatinas: libros de contabilidad, folletos, pasquines, carteles, chapas, fotografías, etc. que nos resultan difíciles de recopilar en estos movimientos ciudadanos, asociaciones, grupos o como quieran denominarlo las personas que sobre ellos estudian. Y son imprescindibles para no perder esa parte de la historia. En ocasiones, la única evidencia de su existencia.

Los archivos de este tipo de temáticas sociales tienen claro, tenemos clara, la importancia de estas tipologías documentales marginales. Carlos Travesí de Diego, al hablar del Archivo General de Castilla y León, nos recuerda cómo, en la Transición, como ahora, las pegatinas eran transmisoras de posiciones políticas. Este valor documental del que estamos hablando. Y nos cuenta el caso de un afiliado a CCOO que desde el año 1984 se dedicó a recopilar pegatinas, puesto que pensó que en algún momento servirían para documentar una historia. Una especie de literatura efímera, como los grafitis, que no se guardaría en ningún sitio sin ese concurso individual de una persona en concreto. Sin ellas, ¿cómo se contaría esa parte de la historia?

Recientemente se ha creado el Archivo de la Democracia Riojana, ADRI, y comparte este objetivo mediante la preservación documental, y las pegatinas ocupan un especial interés para su recopilación y conservación. Pero también los documentos sonoros, audiovisuales, etc. Toda esta recopilación documental para ayudar a las personas que tengan preguntas que hacerse, y quieran encontrar respuestas a partir de evidencias. Certezas documentales, no especulaciones u opiniones. Elena Castro, Historias con-tacto, cuenta ese interés de investigadora y ese acercamiento al grupo social que se estudia a través de esos documentos:

“De hecho, no me siento del todo conectada al archivo hasta que no conozco sus documentos más íntimos: las cartas de amor, las entradas de los diarios, las chapas, las pegatinas de colectivos, los lemas de manifestaciones, las camisetas, los carteles, las cartas de bares de lesbianas, los objetos cotidianos que me acercan estas historias”.

Así que incluso las pegatinas han de ser tratadas con la reverencia con la que tratamos a otros documentos a los que les damos un valor intrínseco superior, sólo por su forma o soporte. Pero también podemos terminar dotando a objetos de ese valor documental, si las circunstancias lo exigen o propician. Invocando un método arqueológico, como usamos el archivístico, las cosas pueden contarnos cosas no escritas por nadie. Pueden corroborar lo que alguien ha contado convirtiéndose en verdaderos documentos que estamos obligados a preservar. Esther López, en El arte de invocar la memoria, cuenta perfectamente esta función de determinados objetos. Y ahora, puede que entendamos la importancia de los hallados en la cueva que sirvió de refugio a la Brigada Machado. Un hito que permitirá documentar y así mejorar, completar, corroborar, la historia que ya sabemos.

Quien guarda haya, y esa es la función de los archivos: guardar. Guarda todo lo que refleje la actividad del grupo al que perteneces. Algún día quizá ayude a entender por qué las cosas sucedieron de una manera y no de otra. Y no confíes en que “la nube” cumpla esa función. No lo hará. Lo perderás todo. No habrás existido, y tu reivindicación tampoco.