Hablar de acampar en mitad de una ciudad para reivindicar algo, nos hace pensar en el año 2011 y en ese movimiento conocido como 15-M. Pero antes de aquellos acontecimientos ya habían tenido lugar otras experiencias que utilizaron estrategias similares para dar a conocer sus pretensiones ya sea de manera localizada, por parte de obreros de empresa, ya sea de manera generalizada en distintas poblaciones de España. En 1994 se produjo una de esas movilizaciones en varias ciudades, reivindicando la puesta en marcha, por parte del gobierno, del compromiso adquirido de destinar el 0,7 del Producto Nacional Bruto (PNB) a la ayuda para el desarrollo de los países llamados del Tercer Mundo. Es por esta razón que dicha concentración fue conocida como la “acampada de la solidaridad”.

0,7: una cifra con muchos años de historia

A finales de los años cuarenta del pasado siglo, comenzó a hablarse de destinar un porcentaje del PNB para ayuda a los países más desfavorecidos, En 1958, el Consejo de las Iglesias, propuso una primera cantidad concreta, el 1 %, desglosado posteriormente en un 0,3% de iniciativa privada y el 0,7% restante asumido por la inversión pública. En 1970, la Asamblea General de la ONU se comprometió a que los países ricos aportasen el 0,7 de su PNB para impulsar el desarrollo de los países empobrecidos. Una bonita declaración de intenciones que no tuvo su reflejo en la política efectiva de esos estados, que siguieron sin incluir en sus respectivos presupuestos, la cantidad formulada. Posteriores cumbres de la ONU, como la de Río de Janeiro en 1992, ratificaron esos acuerdos. Sin embargo, a pesar de las buenas palabras, los países ricos seguían sin asumir, ni de lejos, las cantidades acordadas.

Esa falta de compromiso por parte de los gobiernos impulsó la acción ciudadana, tomando el porcentaje estipulado como bandera de un movimiento en favor de cumplir los compromisos adquiridos; nació así la Plataforma 0,7. En 1993, una de las primeras acciones fue el desarrollo de una huelga de hambre por parte de siete miembros. Pero, sin duda, la campaña que consiguió ámbito nacional y titulares en los periódicos fue la de las acampadas en muchas ciudades en el otoño de 1994. La movilización comenzó en Madrid en septiembre y, como un reguero de pólvora, fue extendiéndose por todas las capitales de provincia y otras ciudades de la geografía española. Y, por supuesto, también llegó a Santander.

La Coordinadora cántabra de organizaciones No Gubernamentales y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo inicia sus acciones

El 19 de octubre de 1993, quedó constituida la Coordinadora Cántabra de organizaciones No Gubernamentales y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo, que reunía distintas asociaciones con un mismo objetivo: concienciar a las instituciones de la comunidad cántabra de la necesidad destinar parte de sus respectivos presupuestos a la ayuda a los países más pobres de nuestro planeta. Comenzó entonces una campaña que pretendía, por una parte, presionar a la administración para que cumpliera sus compromisos con los más desfavorecidos y, por otra, concienciar a la sociedad de la necesidad de solidarizarse con los países empobrecidos. Uno de sus primeros actos públicos fue la concentración silenciosa convocada para el 15 de enero de 1994, en la plaza del Ayuntamiento de Santander entre las seis y las ocho de la tarde. En dicha concentración se encendieron cirios, cuyo sentido para los miembros de la Coordinadora era “un acto simbólico para dar luz a la pobreza, el hambre, las injusticias, la falta de cultura, de viviendas y de medios de salud”. También se empapelaron los manifestantes con carteles alusivos a la reivindicación que les movilizaba y se colocaron mesas para la recogida de firmas. La campaña llegó a conseguir casi 22.000 adhesiones, que fueron entregadas en la Diputación y en la Asamblea Regional, así como en cada uno de los 102 ayuntamientos de la región. Una cadena humana desde la Delegación de Hacienda a la Delegación del Gobierno fue su siguiente acción, el 7 de mayo.

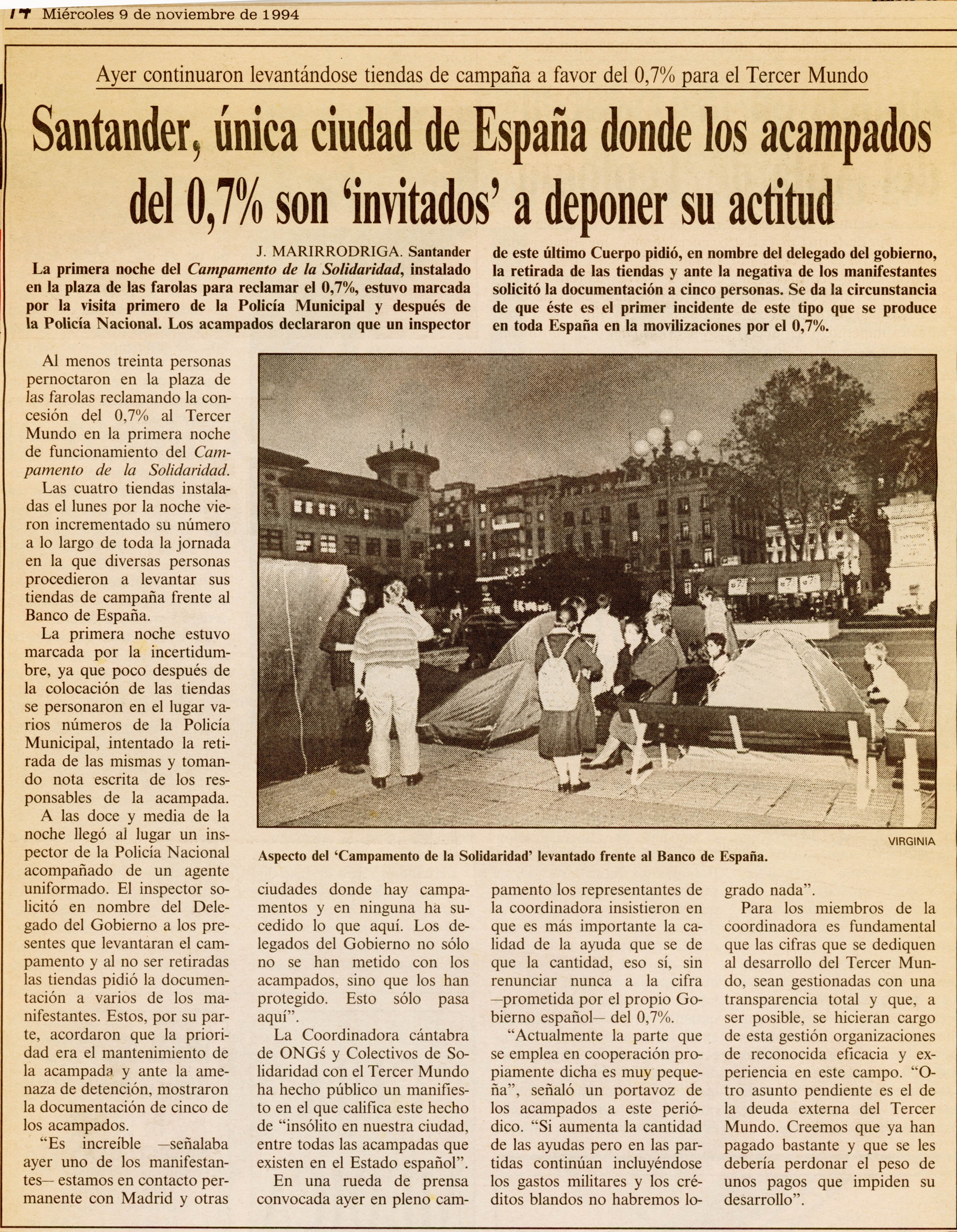

El 7 de noviembre de 1994 Santander se sumo a las ciudades española estableciendo un campamento para reivindicar el 0,7% en la plaza de farolas. Colección Marisol Payá/Desmemoriados

Buscando una mayor trascendencia pública, se organizó un festival musical, celebrado el 7 de junio, con la idea de hacer llegar a mucha más gente, la reivindicación del 0,7. Contaron para el mismo con la participación del grupo Atlántica, Carlos Telechea y el grupo Crema Negra, que animaron con su música la plaza de Pombo.

Las acciones para reivindicar el 0,7, continuaron y, siguiendo el compromiso de celebrar un acto el día 7 de cada mes, el correspondiente al mes de julio consistió en una concentración ante la Diputación Regional con la reivindicación de incluir en los Presupuestos de la región para 1995, próximos a debatirse, ese 0,7% para la ayuda al desarrollo. Los colectivos convocantes de la concentración eran: Acción Cultural Cristiana, Amigos de Fe y Alegría de Cantabria, Asociación Cántabra de Amigos de Cuba, Ayuda en Acción, Brigadas Internacionales de Paz, Cantabria Acoge, Coordinadora de Solidaridad con el Tercer Mundo de Torrelavega, Comité de Solidaridad con los Pueblos, Cruz Roja de Cantabria, Equipo Técnico de Iniciativas para el Desarrollo, Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras, Interpueblos, Manos Unidas, MOC, PROYDE y Solidaridad y Universidad y Cultura. Para el presidente regional, Juan Hormaechea, estas concentraciones eran “como un circo cuando vienen 14 asociaciones con una flauta para solicitar el dinero”, en declaraciones al diario Alerta de las que se hizo eco Regino Mateo en un artículo publicado en el mismo diario el día 18 de julio, titulado precisamente así: “El circo del 0,7”. Es la imagen que tenían las autoridades regionales del compromiso por la solidaridad de todas estas personas: un circo. Ese mismo día, pero en el otro diario regional, Joaquín Lobera, médico de Solidaridad Coordinadora Cántabra de ONGs, hacía hincapié en el desprecio de Hormaechea, no solo con los asistentes a la concentración, sino también con las 20.626 personas y las 128 instituciones firmantes de la petición para llevar al Parlamento de Cantabria, el cambio necesario en los presupuestos regionales, para aplicar ese 0,7.

Ese desprecio e ignorancia institucional era nuevamente denunciado por Marisol Payá, de la Coordinadora de ONGs y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo, en un artículo publicado el 12 de octubre, días después de la concentración correspondiente al mes de octubre, en el que aludía al escaso 0,3% con el que el gobierno central (PSOE en ese momento), se lavaba las manos en las ayudas al Tercer Mundo. En ese mismo artículo, Marisol Payá destacaba la crisis de Ruanda, que, durante el verano de 1994, encogió los corazones de todo el mundo y contribuyó en buena medida a las grandes movilizaciones en favor del 0,7, desarrolladas en toda España el otoño de ese año. El genocidio de Ruanda, que causó la muerte violenta de más de medio millón de personas, constituye una muestra más de los graves problemas que los colonizadores europeos hemos dejado en el continente africano, tras el período colonial: una supuesta lucha racial, entre hutus y tutsis, división creada artificialmente por los europeos, desembocó en una salvaje matanza, promovida y azuzada desde una emisora de radio, la radio “Mil Colinas”, cuyos envenenados mensajes lanzaban a la población a cometer los más horrendos crímenes; sin duda una lección sobre el peligro del mal uso de los medios de comunicación y que ha hecho de esa emisora, el epítome de los medios manipuladores y envenenadores.

Santander inicia su propio “Campamento de la Solidaridad”

El siguiente día 7 era ya en el mes de noviembre. En este caso la movilización fue más activa y, ese día, Santander se sumó a otras muchas ciudades españolas que, desde septiembre, habían ido estableciendo campamentos reivindicativos de ese 0,7%; Santander con esta acampada, constituía la número 28. Mientras “El Diario Montañés” hablaba tan solo de una nueva concentración, como todos los días 7 de cada mes, “Alerta” informaba del levantamiento de varias tiendas de campaña frente a la Delegación de Hacienda y el Banco de España, en la comúnmente llamada plaza de Farolas. Aurelio Güemes, uno de los miembros de la plataforma expresaba las razones en dicho diario: “Queremos dejar patente nuestra solidaridad con los miles de personas acampadas en Madrid y otros puntos de nuestra nación, para reivindicar que el Gobierno cumpla la promesa que hizo, como respuesta a la huelga de hambre de hace un año”. Esa primera jornada se plantaron ocho tiendas que albergaban una treintena de personas. Ese mismo día recibieron la visita de la policía municipal, primero, y de la nacional, después. Esta última les “animó” a retirar el campamento ante la falta de permisos de acampada y, tras su negativa, les tomó la documentación a cinco de ellos; el diario Alerta se hizo eco al día siguiente de esta “invitación” a disolver el campamento, haciendo mención, además, que era el único caso entre las acampadas de toda España en que se había procedido de tal manera. La Coordinadora cántabra de ONG’s y Colectivos de Solidaridad con el Tercer Mundo, emitió un comunicado haciendo constar el hecho de “ser insólito en nuestra ciudad, entre todas las acampadas que existen en el Estado Español”.

Todas las noches se celebraba una asamblea para decidir las actuaciones que iban a realizar en los días siguientes. Colección Marisol Payá/Desmemoriados

El segundo día de la acampada se sumaron dos nuevas tiendas y se montó una carpa donada por la Cruz Roja, lo que costó bastante ya que, a las dificultades propias de plantar tiendas en suelo de baldosa, se unía ese día el viento, que parecía dispuesto a disolver la concentración. De hecho, esa madrugada, las fuertes rachas consiguieron su particular victoria al derribar la carpa sobre algunas de las tiendas acampadas. Ese segundo día, también fue el momento en que se dio a conocer de manera pública, mediante una rueda de prensa, las reivindicaciones de la movilización.

Al siguiente día, los colegios empezaron a acudir con sus alumnos, además de sumarse nuevas tiendas de campaña, hasta un total de 16. Todas las tardes, a las ocho, se efectuaban asambleas y debates, dando a conocer a quienes querían acercarse, las razones que habían llevado a esas personas comprometidas, a soportar las incomodidades de la situación, a las que se sumaba las inclemencias meteorológicas, pues al viento, ya citado anteriormente, se sumaba la lluvia, que también hacía acto de presencia en la acampada; esto no fue óbice para que la acampada continuase creciendo, llegando ya las 60 personas. Al tiempo, tanto UGT, como CCOO manifestaban su solidaridad y apoyo a los concentrados en la Plaza de las Farolas. La universidad se hizo igualmente eco de los acontecimientos; así, el día 11 de noviembre, publicaba la prensa el “Manifiesto por el 0,7”, firmado por el Colectivo de Estudiantes progresistas de la Universidad de Cantabria. El obispo de Santander, José Vilaplana, mostró su respaldo a la causa, tanto en persona, como en sus declaraciones a la prensa en favor de destinar fondos para los países más pobres; también mostro su respaldo con su presencia, la asociación de Cáritas. Ninguna otra autoridad se personó durante toda la acampada. El mundo de la cultura también expresó su apoyo, representado en la figura de Regino Mateo, quién compuso un poema que se leyó el día 12. De este modo, uno de los elementos reseñables de la movilización fue la confluencia de personas y organizaciones del ámbito de la iglesia católica con otras de orientación y trayectoria política marcadamente de izquierda, además del componente intergeneracional de la misma.

Los siguientes días de acampada continuaron con una rutina que iba desde las vistas escolares por la mañana – de centros no solo de la ciudad, sino también de la región- a reuniones y asambleas por la tarde, y, por supuesto, la visita de la policía municipal por la noche para desear a los acampados las buenas noches. Mientras tanto, el número de tiendas no dejaba de crecer hasta alcanzar la cifra de 30 unidades, y se llevaba a cabo una recogida de firmas en el mismo campamento a favor del 0,7. Transcurridos 11 días de acampada, comenzaron a aparecer los primeros síntomas de agotamiento. Según palabras de Marisol Payá: “Todas las cosas tienen un tiempo válido y, si nos pasamos en prolongarlo, se nos va de las manos”. Los activistas, tras votar en asamblea la no continuidad de la acampada, decidieron levantar la misma el 18 de noviembre, tras doce días de acampada. El objetivo de dar visibilidad a la reivindicación del 0,7 estaba cumplido.

Y después de la acampada ¿qué?

Una vez levantado el campamento, las organizaciones implicadas en las protestas dirigieron sus esfuerzos a reclamar y exigir de las instituciones locales y regionales el cumplimiento del compromiso con el 0,7. La falta de respuesta institucional y el hecho de que la escasa ayuda que se logró adoptara la forma de subvenciones a ONGs, tuvo como efecto la progresiva desmovilización de las organizaciones convocantes y de los activistas participantes, que cuestionaban esta forma de financiación por comprometer su libertad de actuación y decisión.

Noticia aparecida en el diario Alerta del 9 de noviembre de 2014, en el que se recoge la visita de la policía local y nacional solicitando que abandonara las acampada.

¿Y a nivel estatal? En 1996 tuvo lugar un cambio de gobierno con la entrada del Partido Popular, menos interesado aún que su predecesor en el compromiso del 0,7. Después vendrían la convergencia con el euro, la burbuja inmobiliaria, la crisis de Lehman Brothers, el rescate bancario, etc. Todas fueron razones aducidas para retrasar dicho compromiso ¿Cómo está la situación hoy en día? Las discusiones dentro de la OTAN del pasado mes de junio para incrementar hasta el 5% el gasto en defensa, hacen todavía más ridículo el 0,7 % de solidaridad. Y, aun así, resulta más difícil de alcanzar. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), relativos al año 2024, entre todos los países europeos, tan solo Noruega (1,02), Luxemburgo (1,00), Suecia (0,79) y Dinamarca (0,71) superan ese porcentaje; Alemania (0,67) y Reino Unido (0,50), que llegaron a superar esa cifra, en la actualidad están por debajo. ¿Y España? ¿Cuánto aporta España? Pues si seguimos confiando en las cifras de la OCDE, España aporta un exiguo 0,25%, muy lejos de ese 0,7 al que se tiene que llegar en el año 2030 como uno de los objetivos encuadrados en la Agenda 20-30. Pero el aumento del gasto en defensa que se nos exige, es un nuevo muro que se aduce para no llegar a ese porcentaje. Otra vez, los cañones ganan a la mantequilla.

*Agradecemos a Marisol Payá su ayuda para la elaboración de este reportaje, tanto personal como de aporte de documentación.

Gracias por el artículo.

Muy interesante volver a recordar esa acción que supuso un paso adelante en intentar conseguir el 0,7% y en concienciar a la ciudadanía de que los países pobres no pueden existen, se crean porque los países desarrollados los generamos.