Esto que aquí se cuenta es un modo como otro cualquiera de abrir los ojos a la realidad circundante. Al menos a la realidad laboral en la España de gran parte del siglo XX. Desde luego, no es la única manera, porque cada trabajador, a la hora de adquirir conocimiento de su pertenencia a la clase obrera, en caso de que lo consiga, depende de su tiempo, de su época, de su circunstancia y, como no, de su capacidad de discernimiento.

Hay que decir, en honor a la verdad, que no siempre se conjuga correctamente alguna de todas las variables y, en demasiadas ocasiones, los múltiples señuelos del poder desvían la atención lejos de la conciencia de clase, la solidaridad y el apoyo mutuo.

Pero en este caso sí. Este puede considerarse un ejemplo de cómo se llega a la lucha obrera. Y muchos de aquellos que conocieron a Valentín, poco o mucho, algo aprendieron de él, siempre con su cuaderno de notas a cuestas y hablando entre dientes, mascullando palabras, como quien se resguarda de orejas maliciosas, o como fruto poco dudoso de la costumbre y de los años de clandestinidad, cuando la discreción era un bien absolutamente preciado para la preservación de la seguridad y de los objetivos.

Aprendices

Valentín Andrés Tagle nació en Camargo, localidad aledaña a la ciudad de Santander, en el mes de julio de 1935. Aproximadamente con 14 años entró a trabajar en la mina La Paulina, situada en Camargo y dedicada a la extracción de hierro. Sus trabajadores habían protagonizado desde el verano del año 1931 una sonada huelga en pos de sus derechos laborales que tuvo la inusual duración de 30 meses. A punto de comenzar la década de los 50, cuando Valentín se desempeña en la mina, La Paulina se encuentra ya en un declive sin retroceso, fruto de su baja rentabilidad, que finalizará con el cierre definitivo a principios de los años 80.

No obstante, nuestro protagonista dejó su labor allí en 1952, al acceder a un puesto de trabajo en la factoría de Standard Eléctrica de Maliaño.

Según manifestaba en la entrevista que se le realizó como base de este documento, él estaba contento con el trabajo de la mina, puesto que ganaba entonces a la semana tanto como su padre al mes en la Standard. Sin embargo, tanto su padre como un amigo de la familia, hermano del entonces director de la fábrica y marido de la hermana de leche de su madre, coincidieron en que en la mina no había porvenir y que era mejor entrar en Standard. Con 14 años él ya había hecho un examen de acceso y no había sido admitido, con lo cual tenía alguna que otra reticencia, aunque en esta ocasión se le decía que no pasaba nada, que todo estaba solucionado. Y así fue como entró, recomendado, como todos. Todos entraban recomendados, nos decía Valentín sentenciosamente y con cierto aire desdeñoso a la vez que socarrón.

Valentín Andrés trabajando en Standard Eléctrica de Maliaño en los años 60

Los inicios de su trabajo en Standard se desarrollan en jornada nocturna, que era, según señala, el turno habitual para todos los nuevos. En un principio, junto a un grupo de mujeres aprendió a aislar los hilos telefónicos con papel. Y así estuvo prácticamente desde marzo de 1952 hasta enero de 1953 en que sufrió un grave accidente laboral, por el que le tuvieron que amputar parte del pie y que le tuvo de baja nueve meses.

A su regreso comenzó ya a tener relevos diurnos, lo cual le hizo comprobar la diferencia entre el trabajo nocturno del que había “disfrutado” -casi un balneario en el que no te enterabas del día a día de la empresa- y la dureza de la disciplina, tal como mantiene, que en aquellos años se establecía en el mundo laboral.

Con su reincorporación, obtuvo al principio un cambio de departamento a un puesto en el que podía trabajar sentado, más cómodo, dadas sus circunstancias. Sin embargo, tal situación no llegó a durar más allá de tres o cuatro meses. Luego los jefes comienzan a mandarle hacer de todo. Paulatinamente se inicia una fase de conflictos con enfrentamientos, broncas y castigos por cuestiones irrisorias y ante cualquier oportunidad. Valentín, que entonces se encuentra en la rebelde frontera de los veinte años, empieza a vislumbrar, aunque sea por cuestiones sumamente individuales, los límites entre lo justo y lo injusto. De ahí a una progresiva toma de conciencia obrera, en la España aparentemente adormecida de la posguerra, quedan unos cuantos pasos a poco que se junten voluntades.

El paternalismo industrial

En la España de entonces, terminada en 1939 la guerra que el régimen vencedor de Francisco Franco había mantenido de forma abrumadora contra la clase obrera, se hizo inexorable la necesidad de la misma para la reconstrucción del país. La dictadura, no obstante, precisaba de trabajadores no hostiles.

Para conseguirlo, como bien apuntan Ignacio Alonso del Val y Valentín Andrés Gómez en el capítulo que se dedica a la actuación de Standard Eléctrica en esos años (dentro del libro titulado “Jornadas de Historia y Fuentes orales. Historia y Memoria del Franquismo. 1936-1978”, editado por José Manuel Trujillano y José María Gago, con motivo de las Jornadas celebradas en Ávila en octubre de 1994), el régimen franquista necesitaba “moldear y reducir toda resistencia de esta nueva mano de obra”. Para lo cual se aplicó en una estrategia ya ensayada en las primeras décadas del siglo XX a lo largo de Europa, pero que el empresariado en España practicaría con vehemencia durante las primeras épocas del régimen franquista. “Los objetivos eran tres”, según se apunta por los autores mencionados. “El primero de ellos era atraer la mano de obra y retenerla; el segundo, elevar el rendimiento y disciplinarla; y el tercero, apartar al obrero del peligro de la autoorganización e implantar lazos verticales de lealtad y fidelidad, donde la relación salarial se diluyera en favor de una relación afectiva. La Gran Familia. Para ello, el empresario creaba una serie de obras sociales (economatos, viviendas, escuelas, templos, etc.) para hacer la vida de las familias de los obreros más fáciles”.

A esto se le dio en llamar Paternalismo Industrial. Una estratagema en la que las relaciones se establecían jerárquicamente, de arriba abajo, de patrón a obrero. “A la autoridad y protección del patrón, se debía responder con el respeto y la fidelidad del obrero”. Y de este modo, no solo Standard, sino muchas otras empresas de calado (Telefónica, Solvay, SEAT…) ejercieron con inusitado esmero la “filosofía” que se menciona.

Y con similar resistencia, mientras iban descubriendo las trampas del entramado, lucharían muchos trabajadores a lo largo del país, introduciéndose en muchos casos en el engranaje del Sindicato Vertical franquista, para derribarlo desde dentro, hasta conformar con los años y no pocos sacrificios el movimiento sindical de nuestros días.

Valentín Andrés Tagle, desde su puesto de operario en la Standard Eléctrica de Maliaño, no sería ajeno a esos acontecimientos.

La toma de conciencia sería paulatina, como suelen ser estas cosas habitualmente en aquellas personas sin un conocimiento específico de la situación o una experiencia previa compartida. En su haber únicamente una curiosidad por el mundo alrededor y una inquietud indefinible ante lo injusto.

Como antecedente, el poder decisorio de los jefes para lo que se daban en llamar “las subidas a dedo” individualmente. Es decir, la facultad para aumentar el sueldo a unos sí y a otros no, dependiendo del comportamiento de los operarios, no solo respecto a su competencia en el trabajo sino también respecto a la mayor o menor cercanía a los encargados y capataces y su capacidad de hacer méritos extralaborales. Un escenario como el que se describe escondía sin duda una parcialidad injustificable a la vez que ponía de manifiesto la necesidad de aspirar a lo que más tarde se nombraría como “Convenios colectivos” con la publicación de una ley acorde en 1958.

“Esto pasa por esto”

Del 11 al 15 de febrero de 1967, en la factoría de Standard en Maliaño se organiza una huelga extremadamente significativa como presión para la consecución de la firma, precisamente, de un Convenio Colectivo que no dejase excluida a la fábrica de Maliaño respecto a las demás factorías de la empresa. La huelga durará 6 días y tendrá una participación mayoritaria. Sin embargo, pese a que se obtienen algunas mejoras, no llega a consolidarse un convenio efectivo. En gran parte, los motivos del abandono del paro por parte de los trabajadores son las amenazas que se suceden todos los días por la presencia dentro de la fábrica o los aledaños, tanto de la Brigada Político-Social o de la Guardia Civil, como de miembros de la Falange; así como el temor a mayores consecuencias que, finalmente, se materializan en el despido, como chivos expiatorios, de cuatro enlaces sindicales acusados de organizar la huelga.

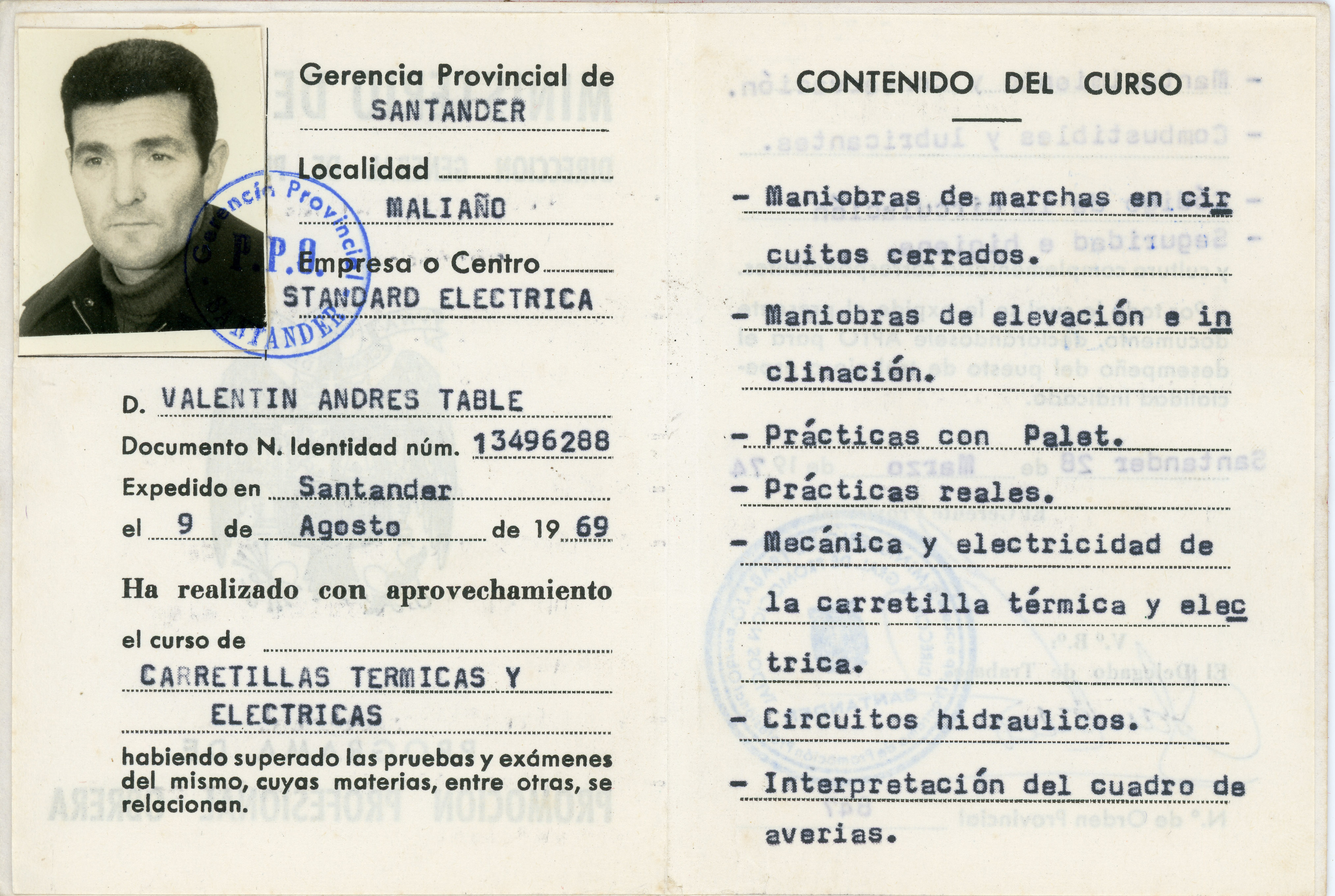

Carnet profesional de Valentín Andrés de conductor de carretillas elevadoras fechado en 1969.

Valentín reconoce que hasta el inicio de esta acción él no se había enterado de nada, o de casi nada. Se había presentado por la mañana al trabajo y en su sección no se había movido nada, pero comenzó a ver situaciones extrañas y preguntó. –No, que estamos en huelga… le dijeron. Automáticamente se unió a los compañeros. También nos indica que fue entonces cuando empezó a tener otra visión de las cosas, de cómo actuar. No obstante, también afirma que ya, desde tres o cuatro años antes, solía juntarse para conversar sobre “estos temas”. Le enseñaron mucho dos personas con las que solía juntarse a comer en el bar o tomando los vinos: Uno que trabajaba en la Tejera de Trascueto, que era un viejo socialista y otro, un hombre ya mayor, muy ameno, muy majo con el que hablaba de esas cosas y le decía “esto pasa por esto”.

A partir de la huelga, entre finales de los 60 y comienzos de los 70, ya empezó a relacionarse con amigos y compañeros con una cierta lógica sindical. En ocasiones se reunía gente de Santander y de Maliaño con otros de Torrelavega, de Laredo, de Reinosa… Las reuniones solían ser en el Barrio Pesquero o en la calle Rualasal de Santander. Había gente de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) pero también, tal como dice Valentín, “de todas las ideologías y de ninguna”, comunistas como Coterillo (José López Coterillo, que con la legalización fue secretario general de Comisiones Obreras de Cantabria), también socialistas, o jóvenes que aún eran ideológicamente inexpertos.

Otra cosa que recuerda es que había dos personas encargadas de transmitir los lugares de reunión y las horas de la misma: Carlos Palacios y Emilio “el de Flor”.

Valentín acudió dos o tres veces a las reuniones de Rualasal. El solía ir a las que se celebraban en el Pesquero, en casa de Alberto Pico, el cura. Eran en una habitación cerrada y cuando salían, “unos salían por aquí, otros por allá. Para que no te pillaran, claro”. Normalmente eran 12 o 14 personas. Hubo alguna otra que se hizo en la playa de Liencres. Allí, en la playa, se llegaban a reunir veintitantas personas.

“La misión de los reunidos era la de tratar de coordinar acciones, ir mentalizando a la gente, ir madurando de cara a la lucha en las empresas”.

“Había compañeros, como se demostró después, que ya estaban trabajando sindicalmente dentro de las empresas. En Standard estaban Atilano Amigo, José Fernández, José Duque…”“En la primera reunión del Pesquero con la primera que me tropecé fue con Inés. Te veías por la fábrica, hablabas con ella, con José Duque…, pero el caso es que nos vimos allí y me dijo -¿Coño qué haces aquí? -Pues supongo que lo mismo que tú”.

Además de los de Standard, había gente de Talleres del Atlántico, gente de Corcho, gente de Rílez. “Se hablaba sobre todo del Sindicato Vertical (sindicato único creado por el régimen franquista), de cómo funcionaba, de lo interesante que era introducirse en él, de la ordenanza laboral, de unas futuras elecciones. Ibas más bien, un poco por aprender, por no estar solo, por no luchar solo, en una palabra. Luego ya, después, empecé a hablar algo con un compañero que luego fue despedido. Se llamaba Antonio, un andaluz que entró a trabajar por aquellos años. Pero no fue cuando la huelga. Fue después. Le habían cogido con unos papeles, no sé, esto fue después de la huelga”.

Tras aquellas reuniones del Barrio Pesquero comenzaron a reunirse en Maliaño, y de esos encuentros salió lo que luego fue el Frente Sindical. “A partir de ahí, ya en el 73, me vino a buscar un tal Bolado (no recuerdo el nombre) y me dice que hay un grupo de gente que está pensando en presentarse en bloque a las elecciones sindicales, y yo le digo que sí. Entonces empiezo a participar en todas las reuniones. Había una o dos a la semana. Lo mismo nos reuníamos en un bar que había en Cacicedo, que en la Iglesia del Cristo. Donde más nos reuníamos era en el bar, que casi no tenía movimiento, nos metíamos al reservado con la excusa de comer unas morcillas y tomar un vino y se aprovechaba”.

En aquellas elecciones, aún con el sistema franquista de sindicato único, correspondía la elección de 48 miembros entre enlaces sindicales y jurados de empresa. La candidatura del Frente Sindical ganó las elecciones, obteniendo representantes no solo en Standard sino también en otras empresas y en pequeños talleres a nivel comarcal (Camargo y El Astillero).

“Nos metimos en el sindicato (vertical) y lo ocupamos todo, desde la presidencia comarcal hasta las presidencias de las distintas comisiones. Las asambleas las conducíamos nosotros, había que reunirse con el abogado y éramos nosotros los que le decíamos lo que había que poner en el parte. Si él quería poner algo y no nos gustaba, le decíamos, así no”.

Una vez consolidado ese primer paso a nivel local, el siguiente pasaría por hacerse con la UTT provincial (Unión Territorial de Trabajadores), que implicaba abrirse las puertas también del Sindicato Vertical en Santander. Para ello, se inició un trabajo previo de toma de contacto con trabajadores del metal de distintos lugares de la provincia (Laredo, Ampuero, Castro Urdiales, Reinosa, Torrelavega…) Muchos de esos trabajadores, intuía Valentín, ya pertenecían a sindicatos en la clandestinidad (la UGT y las Comisiones Obreras).

Sin embargo, a la pregunta del entrevistador sobre la posibilidad de que desde los mencionados sindicatos clandestinos se criticara al Frente Sindical por haber entrado a ocupar el Sindicato Vertical, Valentín contesta, “no nos criticaban, nos censuraban. Y nos censuraron hasta la descomposición. Y nos cascaron en la boina hasta la disolución”.

No obstante, a pesar de situaciones como la que se expresa, dado que el movimiento obrero nunca avanzó sin porfías, el Frente Sindical del que formaba parte Valentín Andrés Tagle desde su puesto como delegado en Standard fue quemando etapas en su lucha contra los estertores del franquismo.

El 20 de noviembre de 1974, junto a sus compañeros y compañeras alienta y participa en una huelga sectorial de las empresas del metal en el ámbito de Camargo y El Astillero con el objetivo de reivindicar la necesidad de convenios colectivos, algo de lo que ya hemos hablado anteriormente y que continuaba siendo una “rara avis” al albur de cada empresario, y también mejorar las condiciones de la labor de los representantes sindicales. La huelga fue considerada como un éxito que cerró la mayor parte de los comercios de la zona, mientras se iban dando pequeños pasos hacia otra realidad laboral. Unos meses después, ya en 1975, se producirá una nueva huelga específica de Standard para conseguir por fin la vieja aspiración de que la factoría cántabra pudiera adherirse al convenio colectivo único en el que ya estaban incluidas el resto de las fábricas de Standard en el país.

A finales de ese año, 1975, moriría el dictador y el proceso hacia una democratización de la vida española en todos sus ámbitos se haría imparable. El Parlamento español aprobó el 1 de abril de 1977 la Ley reguladora del Derecho de Asociación Sindical, con lo que paulatinamente se fueron legalizando cada una de las distintas organizaciones sindicales representativas.

Mayoritariamente, según recuerda, los miembros del Frente Sindical propusieron a UGT y a CC.OO. unirse en bloque a una de sus organizaciones; cuestión ésta que no fue aceptada en ningún caso. La contrapropuesta en la que coincidieron las citadas centrales sindicales fue la de “incorporación sí, pero cada persona de forma individual”.

Valentín acabaría sumándose a Comisiones Obreras (CC.OO.) como afiliado de base, aunque poco a poco iría dejando sus obligaciones en este campo para integrarse en el pujante movimiento vecinal de entonces.

Pero esta es otra historia que merecería contarse aparte.

Recuerdo perfectamente al compañero Valentín A. Tagle, y algunos de los contactos que relaciona en el inicio de su proceso de incorporación al la lucha sindical. Y, en general, comparto su relato. Lo cual no es óbice para que, fraternalmente, le haga algunas recordaciones, aclaraciones y, muy respetuosamente, rectificaciones. No es acertado afirmar que, al menos desde CC.OO., se censurara a quienes se acercaban al Sindicato Vertical con la intención de “derribarlo desde dentro”. No sólo ésto no es ahora y ni fue así en absoluto en aquellas fechas, sino que fueron precisamente las CC.OO. no sólo de España, sino también de Cantabria, las que antes que nadie propugnamos y promovimos la vieja táctica del llamado “entrismo” para minar y derribar al Vertical. Y a ese objetivo dedicaron sus acciones en el seno del “artefacto sindical franquista”. Prueba de ello, como sin duda recordará el compañero Valentín, fueron la cantidad de cargos que ocuparon, electoralmente y desde dentro, afiliados/ militantes de CC.OO. A éstos efectos le recordaré como muestra su propia rama del Metal, en la que el compañero Juanjo Miera Dirube les “levantó electoralmente a los candidatos oficiales “verticalistas” la Presidencia de la UTT de dicho Sindicato. Y aunque de nimia importancia, aclararle al compañero Valentín que no fui Secretario General de CC.OO. de Cantabria tras la legalización. Fui elegido en plena época de ilegalización y represión en el año 1962, y precisamente en una Asamblea celebrada en un local de Maliaño hoy desaparecido por las nuevas edificaciones. En calidad de Secretario en Cantabria, fui uno de los participantes el la histórica, célebre y clandestina Asamblea de Barcelona de CC.OO., que puso las bases de la organizacion/articulación del Sindicato a plano estatal. Mi Secretariado quedó “cortado” en Noviembre de 1958, no por otra Asamblea o elección, sino por mi detencion y torturas por la siniestra BPS y por la condena a prisión por el no menos siniestro TOP. Y fui democráticamente vuelto a elegir y repuesto en la Secretaría General de CC.OO. de Cantabria, en Enero de 1976, tras mi puesta en libertad en la Prisión de Pontevedra el día 5 de Diciembre de 1975, VEINTE DIAS después de la muerte del dictador. Como se puede colegir, de los acontecimientos acaecidos entre Noviembre de 68 y Diciembre del 75 que el compañero Valentín relata, nada puedo decir. Mi somero conocimiento de aquello sólo proviene de lo que los familiares me contaran en los locutorios de las prisiones que recorrí y de las lecturas de Medios censurados por el Régimen. Dicho todo lo anteriormente con absoluta cordialidad hacia Valentín, al que desde aquí saludo. Coterillo.

Estimado Coterillo.

Agradecemos sinceramente tu aportación a tema tan poco difundido. El artículo responde al punto de vista que Valentín Andrés Tagle manifestó en una entrevista que realizó Desmemoriados centrada en su experiencia como obrero en la Standard Eléctrica y su toma de conciencia de clase. Valentín nos dejó en 2022, por lo que no podemos seguir dialogando con él. Tampoco ayuda a profundizar en el tema la escasez de investigaciones sobre el movimiento obrero en Cantabria bajo el franquismo. Por lo que habrá que seguir recogiendo testimonios que hagan posible ir completando esta historia.